La chapelle de Ronchamp, une chapelle de la reconstruction

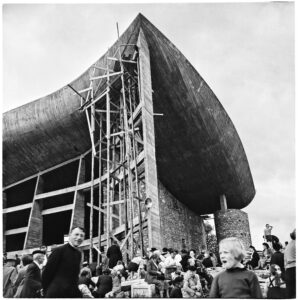

La colline de Bourlémont à Ronchamp est un lieu de pèlerinage marial où plusieurs sanctuaires se sont succédé au fil du temps. La chapelle, qui s’y dressait depuis le Moyen-Age, a été détruite lors des bombardements alliés en 1944. Après la guerre, la nécessité de la reconstruire s’impose aussitôt. Les habitants de Ronchamp, profondément attachés à leur patrimoine, auraient souhaité retrouver leur ancienne chapelle dans son style néogothique. Toutefois, à l’initiative du Père Lucien Ledeur et de la Commission diocésaine d’Art Sacré de Besançon, la reconstruction prend un tournant résolument novateur. Il est décidé de faire appel à Le Corbusier, figure de proue de l’architecture moderne. Agnostique, l’architecte est d’abord réticent à travailler pour ce qu’il considère comme une « institution morte ». Mais il se rend sur place et séduit par la beauté du site, ouvert aux quatre horizons, il finit par accepter. Le béton, véritable « pierre liquide » et matériau de prédilection de l’architecte, lui permet de créer des formes en harmonie avec le paysage alentour – des lignes courbes, comme celles des Vosges et du Jura. La chapellePetit lieu de culte construit à la campagne, sur un domaine privé, dans un hôpital… ou partie annexe d’une église qui comporte un autel. de Ronchamp allait devenir un chef-d’œuvre, alliant innovation architecturale et dimension spirituelle: « un lieu de silence, de prière, de paix, de joie intérieure ».

En savoir plus

La Seconde guerre mondiale laisse la France dévastée. Le problème de la reconstruction se pose : faut il reconstruire à l’identique ou de façon entièrement nouvelle? Dans le domaine du sacré, les Pères Couturier et Régamey, figures majeures de cette époque, sont partisans d’une rupture avec les formes traditionnelles et incitent les architectes à créer des espaces spirituels adaptés aux mutations sociales et liturgiques du XXe siècle.

La chapellePetit lieu de culte construit à la campagne, sur un domaine privé, dans un hôpital… ou partie annexe d’une église qui comporte un autel. proposée par Le Corbusier conserve des éléments traditionnels dans sa forme générale: ses chapelles, ses gargouilles et sa silhouette élancée font écho aux anciennes églises. Mais, elle se distingue par la pureté de ses courbes en béton et par la singularité de ses quatre façades, conçues comme des sculptures en ronde bosse dont celle, à l’est, accueille même un autelTable où l’on célèbre la messe. extérieur permettant de donner la messe en plein air lors des grands rassemblements.

L’intérieur, épuré adopte un plan assymétrique qui rompt avec la traditionnelle croix latineCroix dont l’élément vertical est plus long que la traverse. et propose une unique salle orientée vers l’est. Pas de vitraux non plus, mais tout un mur percé de 27 petits vitrages peints par Le Corbusier lui-même, créant des jeux de lumière et de couleurs sans cesse changeants. D’autres effets lumineux participent au caractère spirituel du lieu: le vide de 10 cm entre les murs et la voûteCouvrement intérieur d’un édifice réalisé par un assemblage de pierres ou de briques. Voûte en berceau : voûte ou domine la forme du demi-cylindre. Elle est dite en « plein cintre » lorsqu’elle se compose simplement d’un demi cylindre. Elle est en « berceau brisé » lorsqu’elle se compose … ainsi que les puits de lumière nimbant les autels des chapelles adjacentes.

A peine achevé, le nouveau bâtiment de Le Corbusier est déjà considéré comme un monument phare du xxe siècle. Lors de son inauguration en 1955, Roger Duchet, ministre de l’urbanisme et de la reconstruction souligne: « Ronchamp restera un lieu de pèlerinage, mais aussi un témoignage de l’audace harmonieuse de notre temps. La chapellePetit lieu de culte construit à la campagne, sur un domaine privé, dans un hôpital… ou partie annexe d’une église qui comporte un autel. de Ronchamp appartient désormais à notre histoire »

3/ Après la Seconde Guerre mondiale, la région de Belfort-Montbéliard, marquée par les destructions et l’essor industriel, doit non seulement reconstruire ses églises, mais aussi en bâtir de nouvelles pour répondre à l’arrivée massive de populations ouvrières. Entre 1950 et 1970, plus de soixante-dix édifices voient le jour sur le territoire d’une superficie de seulement 25 sur 35 kilomètres. Ces constructions, portées par des « prêtres bâtisseurs » souvent plus proches de l’ingénieur que de l’artiste, adoptent des formes simples et fonctionnelles, principalement en béton. Sans clocher dans la majorité des cas, des églises intègrent parfois des espaces multifonctionnels regroupant lieu de culte, presbytère et salles paroissiales, adaptés aux quartiers récents à forte densité, comme les ZUP (Zones à Urbaniser en Priorité).

Parmi toutes les réalisations de cette époque, la chapellePetit lieu de culte construit à la campagne, sur un domaine privé, dans un hôpital… ou partie annexe d’une église qui comporte un autel. de Ronchamp de Le Corbusier et l’église d’Audincourt de Georges-Gilles Novarina se distinguent par leur dimension artistique, alors que la majorité des autres églises restent en réalité plutôt modestes et fonctionnelles. À partir de la fin des années 1970, la région de Belfort-Montbéliard connaît un nouveau revirement : le déclin industriel, la baisse de la population et l’effondrement de la pratique religieuse entraînent la fermeture, la reconversion et parfois la destruction de nombreuses églises, et ce, souvent après seulement quelques années d’utilisation. Aujourd’hui, on peut se demander si, dans l’élan de la reconstruction, trop d’églises n’ont pas été construites trop rapidement. Il n’en reste pas moins que cette période de (re)construction d’après guerre aura marqué un tournant dans l’architecture religieuse de la région, ouvrant la voie à des audaces formelles sans précédent.

Alice Perrier, professeure d’Arts plastiques, chargée de mission.

Contexte

Croire et prier pour les catholiques au XXe siècle

Dans les années 1950 et 1960, l'Église essaie d'assurer sa présence au sein d'une société en pleine mutation. Elle s’appuie sur de nombreux mouvements d'action catholique. L'expérience des prêtres ouvriers répond à cette même volonté de s’adresser à des milieux où la référence religieuse disparaît. Certains prêtres ouvriers rejoignent les combats syndicaux, voire politiques, de la classe ouvrière. L'expérience est condamnée par le pape Pie XII. Le concile Vatican II est réuni par le pape Jean XXIII en 1962. Il essaie d'imposer un aggiornamento, c'est-à-dire une mise à jour, une réforme de l'Église catholique pour qu'elle s'inscrive pleinement dans le monde moderne.

Le mouvement œcuménique s'efforce quant à lui de promouvoir l'unité des chrétiens des différentes confessions (catholique, protestante, orthodoxe) et d'encourager des actions communes.

Ce renouveau de l'Église se traduit aussi par une nouvelle architecture religieuse. Elle est confiée parfois aux architectes et artistes les plus novateurs du temps. Ces derniers, dans les années 1950 et 1960, sont souvent éloignés de toute pratique religieuse. Léger, Matisse, Chagall, Lurçat, Bazaine et Germaine Richier sont ainsi mobilisés par le père dominicain Couturier. Dans cet esprit, Le Corbusier conçoit la chapelle de Ronchamp et le couvent dominicain de la Tourette.

Malgré ces efforts, la tendance profonde et de longue durée des sociétés d'Europe occidentale reste la déchristianisation. Un certain dynamisme existe encore, l'Église mobilise des foules considérables lors de grands rassemblements. Cependant, chaque génération, depuis des décennies, est moins pratiquante et moins croyante que la génération qui l'a précédée. Il n'y a plus qu'une centaine de prêtres ordonnés par an contre 285 en 1970. Aujourd'hui, 53 % des Français se disent catholiques et 4,5 % sont des pratiquants réguliers.

Complément(s)

Image(s)

Téléchargement, reproduction ou utilisation interdites sous risque de poursuites judiciaires » © Charles