Cahier de la Grande Judicature de St Claude

En 1789, Louis XVI convoque les États Généraux. Dans chaque communauté, les habitants sont appelés à la rédaction d’un cahier de doléances et à l’élection de députés qui porteront le cahier au bailliage où parviendront également les cahiers du clergé et de la noblesse. Au niveau du bailliage, les députés rédigent une synthèse des cahiers des communautés. Pour le Tiers-État, le suffrage est à deux niveaux en ce qui concerne les ruraux (assemblées de communautés, puis assemblée au chef-lieu du bailliage), voire trois dans les villes (assemblées de corporations, assemblées de villes, puis assemblée au chef-lieu du bailliage).

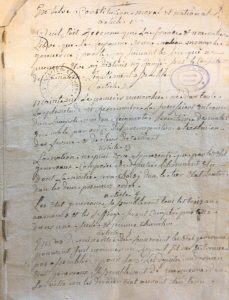

Juridiction gérée par un abbé, la Grande Judicature de St Claude, a à sa tête l’abbé de l’abbayeMonastère dirigé par un abbé ou une abbesse. More de St Claude. Le cahier de la Grande Judicature est, à la fois :

– un brouillon de la synthèse des cahiers des différentes communautés : bourgeois (hommes de loi, marchands, artisans regroupés en corporations) de St Claude et de Moirans, communautés rurales du Grandvaux et du Haut-Jura, composées presque exclusivement de mainmortables (serfs).

– un modèle destiné aux autres bailliages de la province comme le montre le dernier article.

En savoir plus

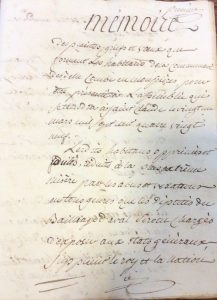

Ce cahier de 16 pages manuscrites est rédigé le 20 avril 1789, sans doute par un avocat, Charles Christin. Ce dernier entretient une correspondance avec Voltaire, à cette date en résidence au château de Ferney, qui le soutient dans sa lutte pour la suppression de la mainmorteDroit perçu par un seigneur sur les biens d’un dépendant (souvent un serf) lorsqu’il décède. dans le Haut-Jura. Il a été maire de St Claude un an en 1777 puis élu député du Tiers-États aux États Généraux le 16 avril 1789.

L’état d’esprit et les besoins de ces communautés haut-jurassiennes à la période prérévolutionnaire, transparaissent à travers ce cahier, tout comme dans le cahier de doléances du bailliage de Salins, et ceux des communautés du Haut-Jura, tels que les Moussières et Bellecombe.

Les demandes sanclaudiennes par rapport au roi et à la monarchie, dans la Partie I du cahier, montrent le fier caractère montagnard : ils demandent une monarchie constitutionnelle, abolissant le pouvoir absolu de droit divin, sans aucun témoignage de confiance aveugle dans le roi, contrairement au cahier de Salins.

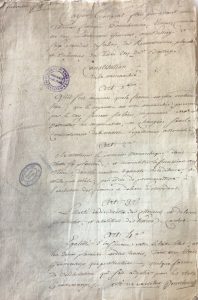

Leur attitude vis-à-vis du clergé et de l’Église dans la partie III du cahier, dont beaucoup de propositions seront reprises dans la Constitution Civile du Clergé du 12 juillet 1790, montre moins de rébellion : aucune hostilité vis-à-vis du clergé séculier mais rejet du clergé régulier et de la subordination à Rome.

La dernière partie du cahier, intitulée « Intérêts particuliers de la Province », présente les propositions provenant de la classe paysanne du Haut-Jura. Elle provient des familles de paysans et de marchands qui, à cause de la mainmorteDroit perçu par un seigneur sur les biens d’un dépendant (souvent un serf) lorsqu’il décède., sont obligés de demeurer sous le même toit. Elle traduit les intérêts des uns et des autres afin de répondre à des exigences vitales que sont l’obtention du grain à bon compte, du sel en quantité suffisante et la protection des forêts.

Ainsi transparaît l’état d’esprit des haut-jurassiens à la veille de la Révolution Française.

Sources : Ferrez, Jean. « Les cahiers de doléances ». Le lien, bulletin des Amis du Grandvaux ». 1988, N°25. 1989, N°26 et 28.

Marie-Cécile Sattonnet, Enseignante-documentaliste missionnée en Service Educatif, Archives Départementales du Jura.

Contexte

La France à la fin des années 1780 est un pays où plus de trois habitants sur quatre vivent à la campagne. Le pays se trouve dans une triple situation de crise. La crise est tout d'abord économique : les mauvaises récoltes provoquent la hausse du prix de la farine et du pain. Le pays est alors touché par la disette. Ces crises de subsistance affolent les populations. Au printemps 1789, l'agitation populaire est vive dans les campagnes et dans les villes.

La crise est également sociale : les difficultés économiques déstabilisent une société d'ordres déjà en crise. La paysannerie, dont les revenus s'effondrent du fait des mauvaises récoltes, est plus que jamais incapable de répondre aux exigences seigneuriales et royales. Payer des droits et redevances aux seigneurs, la dîme à l’Église ou des impôts royaux devient insupportable.

La crise est enfin politique. La monarchie française a toujours connu un important déficit budgétaire, mais ses difficultés s'accroissent à cette époque. En 1788, l'État est proche de la banqueroute : plus de la moitié de ses revenus est absorbée par le remboursement de la dette. La monarchie absolue est en crise et de plus en plus contestée.

Seule une réforme fiscale radicale passant par la remise en cause des privilèges pourrait sortir le pays de la crise financière. Mais les contrôleurs généraux des finances qui tentent de mettre en place un impôt unique payé par tous se heurtent à l'opposition de la noblesse et des parlements. Toutes les tentatives de réformes échouent. Dans l'espoir de mettre fin à la crise, le roi Louis XVI accepte de convoquer les états généraux afin d’obtenir la création de nouveaux impôts. Pour préparer cette consultation, il demande à ses sujets de lui faire connaître leur état d’esprit et leurs revendications : près de 60 000 cahiers de doléances sont rédigés au printemps 1789 et envoyés à la Cour. Il s'agit d'un éclairage exceptionnel sur l'état de l'opinion publique à la fin des années 1780. Le roi a ouvert là un espace de liberté dans lequel les Français s'engouffrent.

retour