Une carte du Brésil

Décrire le monde

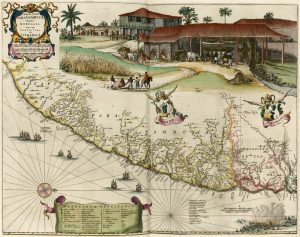

La carte représente Pernambouc, une région du Nord-Est du Brésil, où l’industrie sucrière s’est développée entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Sous domination portugaise, la région passe brièvement de 1630 à 1654 sous le contrôle de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Le gouverneur général Johan Maurits de Nassau-Siegen s’entoure alors de scientifiques et d’artistes capables de décrire toutes les facettes de la région, dont le cartographe Georg Marcgraf qui mène quelques explorations et réalise une carte de ce Brésil hollandais. L’éditeur Joan Blaeu l’utilise pour les diverses éditions de son « Atlas maior », ici dans l’édition française.

En savoir plus

Un livre exceptionnel

Dans la partie consacrée au nord de Pernambouc et à la région d’Itamaraca, côtes et fleuves sont dessinés correctement mais l’intérieur des terres encore inconnu est rempli par une scène exécutée avec un grand sens du détail par Franz Post (1612-1680). Elle représente une exploitation sucrière de sucre avec, à l’arrière-plan, l’habitation de colons européens. Cette scène considérée sans doute à l’époque comme pittoresque s’avère d’un grand intérêt ethnologique. Joan Blaeu, né en 1596, est un éditeur amstellodamois et l’un des plus éminents cartographes hollandais. En 1649, il publie une collection de cartes de villes néerlandaises. Après avoir publié le premier atlas de l’Écosse en 1654, Joan édite entre 1662 et 1665 l’atlas en 11 volumes connu sous le nom d’ « Atlas maior ». Il prépare un nouveau projet, une cosmologie, mais un incendie détruit complètement l’atelier en 1672 et il meurt en 1673.

Chef-d’œuvre de la cartographie, cet atlas, paru à l’origine en latin, comprenait 594 cartes réunies en 11 volumes et montrait la totalité du monde connu à cette époque. Ce livre fut le plus complet et le plus cher du XVIIe siècle. Atlas mondial de référence pendant plus d’un siècle, il est devenu très rare aujourd’hui et compte parmi les ouvrages les plus précieux et les plus recherchés.

Contexte

À la découverte du monde...

Sans les progrès hérités du Moyen Âge comme la boussole, les navigateurs n'auraient pu traverser l'Atlantique. Conjugués à l'évolution des techniques de navigation que symbolisent les caravelles, on assiste alors à ce qu'on a nommé les Grandes Découvertes. Les motivations politiques et religieuses n'en sont pas absentes. Henri le Navigateur, au début du XV ème siècle pour le Portugal, peut être considéré comme l'initiateur de ce mouvement d'ouverture sur le monde. Ce sont d'abord les côtes africaines qui sont explorées à partir de 1415 par ceux qu'on appelle les conquistadors. Il faut attendre 1489 pour que le cap de Bonne-Espérance soit franchi. Trois ans plus tard, Christophe Colomb atteint une île des Caraïbes, alors qu'il pense être arrivé aux Indes. En 1497, Amerigo Vespucci atteint le continent. C'est à Saint-Dié que paraît pour la première fois en 1507 un ouvrage où son prénom sert à désigner cette nouvelle terre découverte. L'Europe se retrouve alors au centre d'un commerce mondial. L'or, l'argent et les épices affluent.

Les certitudes des Européens sont ébranlées par la découverte de populations inconnues jusqu’alors. Au contact de ces cultures nouvelles, l’Europe cherche à les évangéliser. Soumis au travail forcé ou victimes de maladies jusqu'alors inconnues dans cette partie du monde, les Indiens d'Amérique sont décimés. En un siècle, c'est près de 80 % des Amérindiens qui disparaissent. Bartolomé de Las Casas, un religieux, condamne les exactions dont ils sont victimes. La mise en place de la traite des Noirs et du commerce triangulaire sert à pallier le manque de main-d'œuvre. Les puissances comme le Portugal ou l'Espagne se taillent de vastes empires coloniaux dans ces nouveaux territoires.

1492 demeure une date symbolique, considérée comme synonyme des débuts de l'époque moderne. Aujourd'hui pourtant, beaucoup d'historiens remettent en cause la validité de cette coupure chronologique.

retour