Manuscrit de Charles le Chauve donnant ses biens à Riculfe, vassal du comte Warin, en 847

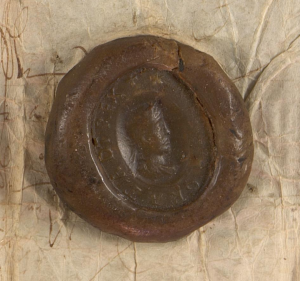

Cette charte, datant de 847, fait partie des fonds de l’abbayeMonastère dirigé par un abbé ou une abbesse. More de Tournus. Elle porte le monogramme et le sceau plaqué du roi Charles le Chauve (843-877). Cet acte stipule que le roi souhaite récompenser pour sa fidélité un dénommé Riculfe, qui est le vassalGuerrier, noble, qui se lie à vie à un seigneur par la cérémonie de l’hommage. En échange de sa fidélité, le seigneur accorde à son vassal un fief. de Warin, comteDurant le Haut Moyen Âge et sous l’Empire carolingien, représentant du pouvoir du roi ou de l’Empereur dans des régions appelées comtés. Vers l’An Mil, les comtes deviennent de puissants seigneurs à la tête de leur comté, indépendants de fait du pouvoir royal. de Mâcon (825-853). Il reçoit quatre domaines situés à Saint-Bénigne et à Pont-de-Vaux qui comprend des maisons, des bâtiments, des terres, des prés, des vignes, des forêts … et des serfs. Tous ces biens deviennent sa propriété et il est libre d’en faire l’usage qu’il souhaite. N’ayant aucune information sur le dénommé Riculfe, seul le contexte peut nous éclairer. Cette donation survient au lendemain du traité de Verdun (août 843) qui marque la fin des combats entre les fils de Louis le Pieux et le partage de l’empire carolingien. On peut donc supposer que Riculfe a rendu d’importants services, sans doute dans le sillage de son suzerainDésigne depuis le XIVe siècle le seigneur du seigneur d’un vassal, par opposition au seigneur immédiat du vassal. Ce n’est donc pas un synonyme de seigneur. Warin, peut-être dans les combats, pour recevoir une récompense de la part du roi en personne.

En savoir plus

La mort de l’empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, le 20 juin 840 déclenche une querelle de succession entre ses trois fils. L’aîné Lothaire, portant le titre d’empereur, remet en cause le partage de 839 et déclenche les hostilités contre ses deux frères, Louis (le Germanique) et Charles (le Chauve), alliés pour la circonstance. Warin, comteDurant le Haut Moyen Âge et sous l’Empire carolingien, représentant du pouvoir du roi ou de l’Empereur dans des régions appelées comtés. Vers l’An Mil, les comtes deviennent de puissants seigneurs à la tête de leur comté, indépendants de fait du pouvoir royal. de Mâcon et de Chalon, prête serment de fidélité à Charles.

Le 25 juin 841, alors que l’armée impériale de Lothaire semble l’emporter à la bataille de Fontenoy en Puisaye, Warin arrive à la tête d’un contingent composé de Bourguignons, de Provençaux et de Toulousains, qui permet aux armées de Charles et de Louis d’être victorieuses sur leur frère aîné.

Après les serments de Strasbourg des deux vainqueurs (février 842), les trois frères se réunissent en territoire neutre, sur l’île d’Ancelles au milieu de la Saône, qui constitue une frontière naturelle, afin de discuter du nouveau partage (juin 842). Cette ébauche de répartition est entérinée quelques mois plus tard au traité de Verdun (août 843) : la Francie occidentale pour Charles le Chauve, la Francie médiane pour Lothaire et la Francie orientale pour Louis le Germanique.

En récompense pour sa fidélité et ses services rendus, Warin obtient les bonnes grâces du roi Charles. Tout d’abord, il voit accroitre son autorité en recevant le marquisat de la Bourgogne méridionale, pour défendre les frontières du royaume. Dans cette charte, Warin est désigné comme « notre illustre comte ». Du vassalGuerrier, noble, qui se lie à vie à un seigneur par la cérémonie de l’hommage. En échange de sa fidélité, le seigneur accorde à son vassal un fief. Riculfe, on ne sait rien, mais on peut supposer, avec le contenu de cette charte, que celui-ci a dû être d’une grande aide pour être désigné comme « fidèle » et pour être récompensé par une donation perpétuelle de la part du roi qualifié de « très glorieux », en raison de sa victoire sur Lothaire.

Jean-Christophe Martin, professeur d’histoire, missionné aux Archives.

Contexte

Le système féodal

Les relations féodo-vassaliques

Sous l’Empire carolingien, les liens de fidélité d’homme à homme étaient fondamentaux. Les comtes prêtaient serment au souverain carolingien, ce qui engageait leur fidélité vis-à-vis du pouvoir central.

À partir des IXe-Xe siècles, profitant de l’affaiblissement du pouvoir carolingien, les hommes les plus puissants, les comtes, imposent leur pouvoir sur leur territoire. À leur tour, les châtelains accaparent le pouvoir et l'exercent sur leurs terres.

Aux Xe-XIe siècles la pyramide féodale se met ainsi en place. C’est l’ensemble des relations entre seigneurs et vassaux.

Au service des seigneurs, les vassaux s'engagent lors de la cérémonie de l'hommage à leur être fidèles, à leur porter l'assistance militaire ou financière et à les conseiller.

En échange, le seigneur accorde au vassal un fief. Il s'agit la plupart du temps d'une terre. Ces fiefs deviennent héréditaires. Seigneurs et vassaux forment une noblesse.

La domination des seigneurs sur les paysans

Pour les paysans, les nobles sont leurs seigneurs, les maîtres de la terre.

L'autorité du seigneur s'exerce sur un territoire appelé « seigneurie ». Son château manifeste dans le paysage sa puissance et son rôle protecteur.

Le droit de ban donne au seigneur le pouvoir d'ordonner, de contraindre et de punir. À ce titre, il peut exercer la justice, la police et lever des impôts. Il oblige les paysans à utiliser son four ou son moulin en échange du paiement des « banalités ». Lorsqu'une infraction est commise, la sanction est souvent une amende, payée au seigneur.

La seigneurie est divisée en deux parties.

Dans la réserve, toute la production revient au seigneur. Les paysans y effectuent gratuitement tous les travaux : ce sont les corvées.

Les tenures sont des terres concédées aux paysans en échange de services et d'impôts. Le seigneur prélève le champart, une partie de la récolte du paysan et le cens, un impôt en argent.

Deux catégories de paysans

La condition des paysans varie. Les vilains sont libres et peuvent quitter la seigneurie. Les serfs sont attachés de génération en génération à la terre de leur seigneur. Leur héritage revient, à leur mort, au seigneur. S'ils veulent se marier hors de la seigneurie, ils doivent payer une taxe, le formariage.

Mais quelle que soit leur catégorie, la domination des seigneurs pèse lourdement sur tous les paysans.